Incroyable mais vrai.

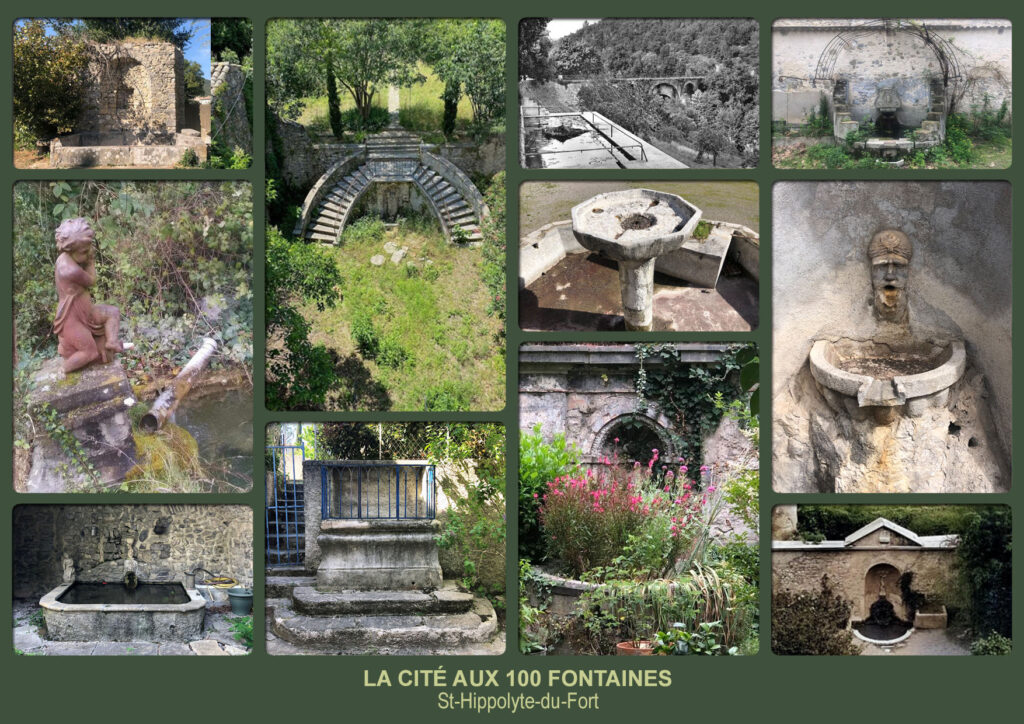

Blotti au pied des Cévennes, le bourg de Saint-Hippolyte-du-Fort dévoile une richesse insoupçonnée d’ouvrages hydrauliques.

Avec ses 4 000 habitants, il affiche une densité de fontaines plus de dix fois supérieure à celle d’Aix-en-Provence, pourtant surnommée la « Perle de Provence ».

Contrairement à Aix, où les fontaines ont aujourd’hui un rôle essentiellement décoratif, celles de Saint-Hippolyte conservent une dimension vernaculaire, voire utilitaire. Certaines ont été transformées au fil du temps : devenues monuments, bassins de natation, ou encore établissements d’hydrothérapie. Toutes, cependant, sont alimentées par des sources publiques, parfois situées à plusieurs kilomètres, et souvent sur un autre bassin versant.

Pourquoi s’installer ici plutôt qu’ailleurs ? Comme souvent, l’eau en est la clef. Les premiers Cigalois* ont établi leur foyer au pied du Cengle, à la confluence du Vidourle et de l’Argentesse. Cette implantation révèle une superposition de logiques, toutes liées à la maîtrise de l’eau : son usage, ses contraintes, ses dangers.

Un canal, possiblement d’origine gallo-romaine, sillonne les terres fertiles délimitées par les reliefs. Ce canal – l’Agal , terme occitan désignant un canal – constituait un réseau d’irrigation, mais servait aussi à actionner des moulins.

Ici, l’eau est omniprésente : sources, gours, puits, moulins hydrauliques… Certains évoquent même des lacs souterrains. On trouve encore un bassin construit au fond d’une ancienne carrière, aujourd’hui recouvert d’une voûte et surmonté d’un bâtiment intégré au tissu urbain. Il aurait peut-être contribué à l’essor de la tannerie, jadis réputée dans la région.

Les fontaines publiques se sont généralement greffées sur des adductions anciennes. Des « canonnades » en poterie, longues de plusieurs kilomètres, franchissent rivières et reliefs grâce à des siphons**, enjambant littéralement les cours d’eau. Ainsi, il était relativement simple de capter l’eau d’une rive et de l’acheminer sur l’autre.

Saint-Hippolyte présente une particularité technique remarquable : un système permettant de faire remonter l’eau pour mieux la redistribuer par gravité vers les zones habitées. Ce réseau de la « ville basse » est mis en place vers 1600. En 1768, on y ajoute un réseau pour la « ville haute ». D’autres réseaux, publics ou privés, parfois plus anciens, complètent ce maillage.

Lors de la construction de l’École militaire préparatoire (1886–1934), on choisit d’alimenter ses installations de manière indépendante, sans grever les réseaux existants, déjà réglementés par contrat. Une source située à près de deux kilomètres – de l’autre côté du Vidourle – alimente par gravité un bassin, une fontaine d’apparat, et des équipements d’eau courante. Le dispositif étant vite jugé insuffisant, une antenne est créée « au jardin », utilisant le trop-plein d’une fontaine publique pour alimenter une véritable piscine. Le trop-plein, là encore, sert à irriguer les cultures environnantes. Rien ne se perdait, chaque goutte comptait.

À l’époque, l’eau potable était considérée comme une ressource précieuse, bien plus qu’aujourd’hui. Aujourd’hui, nos anciennes installations sont souvent abandonnées au profit d’une eau de rivière – traitée, analysée, payante – mais que le PLU*** qualifie malgré tout de « potentiellement dangereuse ».

Curieusement, l’idée d’associer une fontaine à un bassin est relativement récente. Autrefois, l’eau coulait librement ; les animaux venaient s’y abreuver dans les flaques. C’est pour faciliter l’accès à l’eau qu’on créa ces auges basses : une redistribution du trop-plein vers les domiciles, profitant aux » »égoutiers », ces habitants disposant d’un accès direct à l’eau. Un privilège… souvent monnayé.

Deux documents anciens en témoignent. En 1712, un certain Bastide propose de financer une fontaine publique, en échange du droit d’utiliser son trop-plein. Il souhaite l’acheminer chez lui pour y installer un lavoir, une fontaine intérieure, un bassin et une fontaine d’apparat.

Pour rentabiliser son investissement, il revend une partie de ce trop-plein à ses voisins. Une erreur de calcul sur le débit engendre un excédent, dont profite un autre habitant, Durand, qui, à son tour, revend son surplus à un voisin coconnier, Pourtal. Un véritable marché de l’eau s’organise alors, avec même des opérateurs indépendants.

Mais si Saint-Hippolyte peut aujourd’hui se vanter d’un tel patrimoine hydraulique, c’est aussi à cause des troubles religieux du XVIIIe siècle. La ville, alors fortifiée, abritait une population jugée rebelle, voire « fanatique » – terme inscrit noir sur blanc sur l’édition royale de la Carte de Nolin (1702). Le contrôle des flux d’eau faisait partie intégrante du contrôle social.

Aujourd’hui, nous souhaitons faire classer nos fontaines publiques afin de bénéficier d’un accompagnement technique et financier. Une démarche essentielle, aussi pour préserver les nombreuses fontaines privées, dont certaines alimentent encore les populations voisines.

NOTA :

Depuis la rédaction de cet article, nous comprenons que le réseau d’alimentation des fontaines de la ville basse fonctionne, a priori lui aussi, par simple gravité et avec le principe des vases communicants.

* Cigalois : habitants de Saint-Hippolyte-du-Fort

** Siphon : système de canalisation passant sous un cours d’eau, basé sur le principe des vases communicants

*** PLU : Plan local d’urbanisme (anciennement POS)

Jeroen van der Goot 2024 / 2025