Températures, pansières et refuges thermiques.

Et si nous lancions ensemble un projet aussi simple qu’essentiel : relever les températures du Vidourle et de l’Argentesse, en surface et, quand c’est possible, en profondeur, tout au long de l’année ?

Car la température de l’eau conditionne largement la vie aquatique. Certains poissons y sont très sensibles ; d’autres espèces, comme les crapauds, les libellules, les écrevisses, certaines mousses, les oiseaux sédentaires ou de passage, voire les loutres ou les castors, dépendent elles aussi de microclimats invisibles à l’œil nu.

Et si nous apprenions à les repérer ensemble ? L’idée est double : mieux comprendre où se réfugient les espèces sensibles, et cartographier les éventuelles résurgences d’eau froide, qu’elles soient naturelles ou accidentelles.

Ces poches fraîches, parfois situées près d’une source ou en bordure du lit, jouent un rôle discret mais décisif dans la régulation thermique du Vidourle.

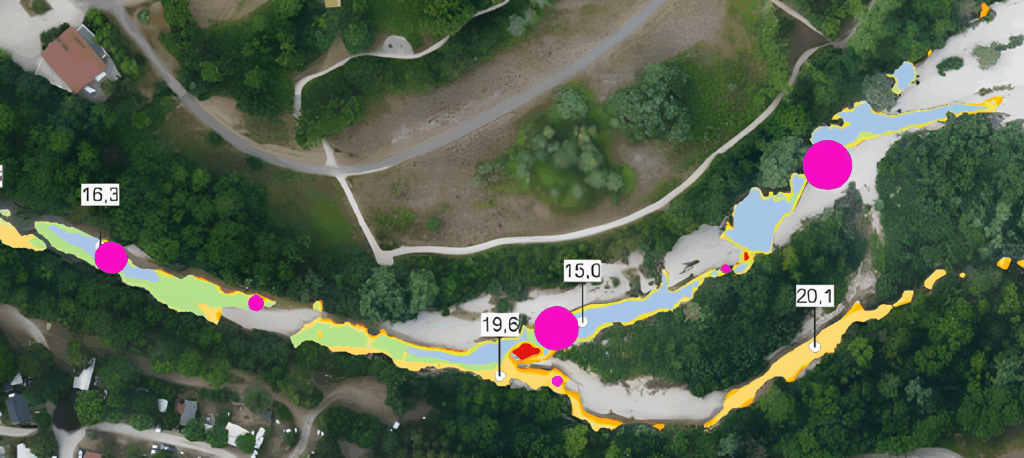

Il existe déjà quelques indices : en amont de la pansière de Planque, sur la rive droite, une résurgence mériterait toute notre attention. Plus en aval, en plein milieu du lit cette fois, une “fenêtre” intrigue.

D’autres zones, inexplorées ou oubliées, pourraient venir enrichir cette enquête collective.

La notion de refuge thermique est au cœur de cette démarche. Il s’agit de zones ponctuelles où l’eau est plus fraîche que dans l’environnement immédiat, offrant aux espèces un abri temporaire contre le stress thermique.

Ces refuges peuvent être d’origine naturelle – affluents froids, ombrages, résurgences souterraines – ou issus d’interventions humaines, comme les rejets d’eau refroidie de certains captages ou piscicultures. Ils jouent un rôle vital, notamment en été, lorsque certaines espèces ne survivent pas au-delà de 25 °C.

Pour les identifier, certaines régions testent les survols thermiques embarqués : caméras infrarouges installées sur drone ou ULM, capables de détecter les poches froides ou les zones d’échauffement sur de grandes longueurs de rivière.

Mais sans attendre la technologie, nous pourrions déjà poser nos propres jalons : relever des températures, noter les écarts, observer les réactions de la flore et de la faune. Ce travail gagnerait à inclure l’étude des pansières.

Ces seuils de pierre, posés en travers du lit du fleuve, modifient localement bien des choses : la vitesse du courant, la géométrie du lit, l’oxygénation, la température. En été, une eau ralentie tend à chauffer, ce qui peut dissuader certaines espèces.

Mais ces mêmes ouvrages peuvent aussi créer des zones de remous, voire de légers brassages verticaux, qui favorisent le maintien d’un peu de fraîcheur. En les étudiant sérieusement, nous saurons mieux lesquelles préserver, adapter, ou retirer.

Ce sera décisif le jour où l’Office français de la biodiversité (OFB), ou tout autre organisme, viendra poser ses diagnostics et proposer ses solutions. Il ne s’agira pas d’opposer une intuition à une expertise, mais d’apporter une connaissance fine, enracinée, partagée. De parler en connaissance de cause. De formuler des propositions fondées sur une véritable compréhension du terrain.

Ce projet pourrait rassembler habitants, pêcheurs, naturalistes amateurs, promeneurs curieux et tous ceux qui aiment leur rivière – ou leur fleuve, selon les jours.

Et bien sûr, ceux qui n’ont pas oublié la cascade des pansières.

Crédit photo : Pêche Savoie

Jeroen van der Goot juillet 2025