Clôture de la consultation visant la protection de nos fontaines.

Après un an de consultation et d’échanges passionnés, la démarche que j’avais lancée pour défendre nos fontaines, leurs sources et nos réseaux d’adduction touche à sa fin.

Mais ce n’est pas une fin au sens du terme : c’est plutôt un passage de relais. L’étape de la mobilisation en ligne s’achève, celle de l’action concrète commence.

Une aventure née d’une simple alerte

Tout a commencé par une inquiétude. Devant les transformations menées sur la place du Plan, j’ai vu disparaître sous le béton des éléments de notre patrimoine hydraulique, pourtant identifiés comme remarquables. J’ai voulu comprendre, alerter, poser des questions.

Puis, face au silence des institutions, j’ai décidé d’écrire, de documenter, de partager. Ce travail, d’abord solitaire, s’est peu à peu transformé en un mouvement collectif.

Ce qui n’était qu’un cri du cœur est devenu un élan citoyen : plus de 21 500 personnes ont soutenu notre cause à travers la plateforme Change.org. Ce chiffre, je le mesure chaque jour avec humilité. Il témoigne d’une conscience partagée, bien au-delà de Saint-Hippolyte-du-Fort : celle qu’un patrimoine lié à l’eau, à la mémoire et à la vie quotidienne mérite d’être protégé comme un bien commun, pas comme un simple décor.

Une carte de visite, un gage de sérieux

La question revient souvent : Que vas-tu faire de ces 21 500 signatures ?

Je n’ai pas l’intention d’en faire un étendard politique ni un instrument de pression. Ces signatures constituent avant tout une carte de visite collective, un gage de sérieux. Elles prouvent que cette cause dépasse les querelles locales, qu’elle rassemble des citoyens, des ingénieurs, des architectes, des enseignants, des amoureux du patrimoine, des habitants d’ici et d’ailleurs.

Ce soutien massif ouvre des portes. Grâce à lui, nous pouvons désormais dialoguer avec la Préfecture, l’Office français de la biodiversité (OFB) et les Architectes des Bâtiments de France (ABF) – c’est-à-dire l’instance chargée de protéger le patrimoine – en tant que représentants d’une préoccupation largement partagée. Je n’arrive pas seul, mais fort de cette confiance collective.

De la mobilisation à l’action

La première étape a consisté à documenter. La suivante sera d’agir concrètement, à la fois sur le terrain et dans les institutions.

Le 10 octobre dernier, j’ai adressé au Préfet du Gard un courrier détaillé sur les dysfonctionnements du réseau hydraulique local, la perte d’autonomie de notre commune et la déconnexion croissante entre urbanisme et écologie.

J’y défends une idée simple : la durabilité ne se décrète pas, elle s’organise localement. Elle suppose une répartition équitable des ressources, une planification respectueuse du sol, et une gouvernance qui fasse confiance à la connaissance du terrain.

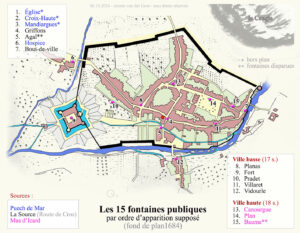

Nous avons hérité d’un système d’adduction ingénieux, fondé sur des sources naturelles et des canaux ouverts. En les fermant ou en les abandonnant, nous avons rompu un équilibre vieux de plusieurs siècles.

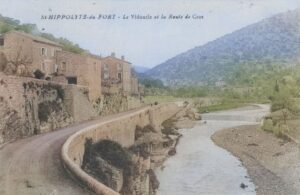

Nos fontaines, nos moulins, nos béals étaient autant de régulateurs thermiques et écologiques avant l’heure : ils rafraîchissaient les places, irriguaient les jardins, abritaient la vie aquatique. Leur disparition accélère la sécheresse, tout en appauvrissant notre paysage.

Un système à repenser

Aujourd’hui, notre commune dépend d’une seule résurgence, celle du Mas Baumel, que les anciens jugent fragile et que le rapport hydrogéologique de 1977 recommandait déjà de surveiller. Dans le même temps, près de la moitié de l’eau distribuée se perd dans les réseaux : 43,7 % de déperdition, un chiffre qu’aucune politique locale ne semble vouloir affronter.

Comment imposer des restrictions d’arrosage à la population, tout en laissant se perdre des milliers de mètres cubes d’eau

Comment parler d’écologie, tout en détruisant les canalisations anciennes et en condamnant les fontaines ?

Il ne s’agit pas de nostalgie, mais de cohérence : réparer, transmettre et comprendre valent mieux que démolir, interdire et recommencer sans mémoire.

Ce que je compte faire maintenant

La pétition a rempli son rôle : éveiller, rassembler, donner de la visibilité. La suite sera faite de travail de fond et de dialogue. Voici les grands axes sur lesquels je vais concentrer mes efforts :

- Renouer le dialogue avec les institutions

- Poursuivre les échanges avec la Préfecture du Gard pour une révision pragmatique des politiques de restriction d’eau, fondée sur la réalité des déperditions et des usages.

- Solliciter un entretien avec l’OFB pour repenser la relation entre protection de la biodiversité et maintien des béals à ciel ouvert.

- Interpeller les ABF pour qu’ils intègrent enfin la dimension hydraulique dans la notion de patrimoine bâti.

- Favoriser la transparence et la connaissance

- Mettre à jour le cadastre hydraulique de Saint-Hippolyte, en recensant les sources, béals et réseaux anciens encore existants.

- Demander la révision du rapport hydrogéologique de 1977, devenu obsolète.

- Encourager la municipalité à publier régulièrement les chiffres de déperdition et les résultats d’analyses d’eau.

- Promouvoir la pédagogie et la participation

- Œuvrer à la création d’une commission citoyenne de l’eau, ouverte à tous ceux qui souhaitent contribuer à la réflexion et au suivi.

- Organiser des rencontres et visites sur le thème des fontaines et de l’histoire de l’eau, pour sensibiliser les habitants et les écoles.

- Soutenir les maraîchers et artisans locaux qui perpétuent des pratiques sobres et cohérentes avec notre environnement.

- Réhabiliter et valoriser le patrimoine existant

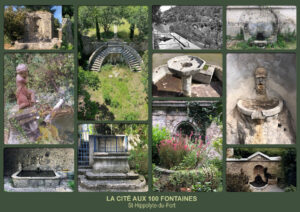

- Lancer, avec l’association des 100 Fontaines, un programme de recensement et de restauration des fontaines et canalisations anciennes.

- Rechercher des financements auprès des fondations du patrimoine et des instances européennes dédiées aux projets environnementaux

- Faire de Saint-Hippolyte un exemple pilote de village où patrimoine et écologie marchent ensemble.

Une démarche sans étiquette, mais avec conviction

Je ne suis ni un élu, ni un chef de file, ni même Français de naissance – même si je vis ici depuis quarante-cinq ans. Je suis simplement un citoyen convaincu que l’action locale peut inspirer des changements plus larges.

Ce que je souhaite, c’est que notre commune redevienne un laboratoire de bon sens. Que l’on cesse de tout centraliser, de tout standardiser, pour retrouver la mesure et la logique du lieu. L’eau, le relief et le sol doivent redevenir les premiers urbanistes.

Je crois profondément que la France ne se reconstruira qu’à partir de ses territoires, et que cette reconstruction passe par une Europe plus éthique, plus transparente et plus proche des citoyens.

Mais avant de réformer l’Europe, il faut commencer par assainir la base, là où tout commence : ici, au village, dans la gestion de notre eau.

Et maintenant ?

Les 21 500 signatures sont une preuve d’intérêt, un levier, un signal. Elles ne sont pas un aboutissement, mais un point d’appui. Elles m’aideront à ouvrir des portes, à être entendu, à donner un poids réel à nos propositions. Elles seront, je l’espère, le tremplin d’un dialogue constructif et durable.

Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui ont participé à cette consultation, en ligne ou sur papier, et tous ceux qui ont gardé foi en cette démarche malgré le silence institutionnel.

Rien n’est terminé, mais tout commence à peine. La « révolution cigaloise », j’en suis convaincu, passera par la protection de nos fontaines – non comme un symbole du passé, mais comme une promesse d’avenir.

Jeroen van der Goot octobre 2025

NB. Pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre ou soutenir l’association des 100 Fontaines, une adresse simple : contact@100fontaines.org

Cité aux 100 Fontaines, et maintenant ?

Fontaines : la maison Perrier

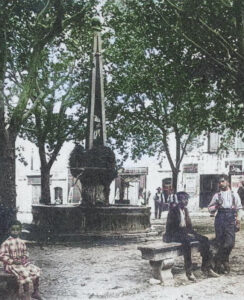

Fontaines cigaloises (20) / Fontaine de Croix-Haute

Réflexion sur l’eau

Fontaines / Chroniques d’une pause active

Fontaines cigaloises (19) / Message du passé

Fontaines cigaloises (18) / Fontaine du Plan

Cité aux 100 fontaines : St-Hippolyte du Fort

Fontaines cigaloises (17) / Fontaine du Pradet

Fontaines cigaloises (16) / Fontaine de la Canourgue

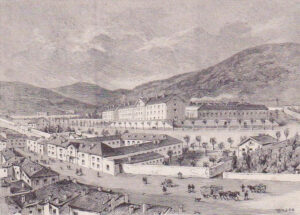

Fontaines cigaloises (15) / les fontaines de l’hospice

Fontaines cigaloises (14) / la toute 1ère fontaine

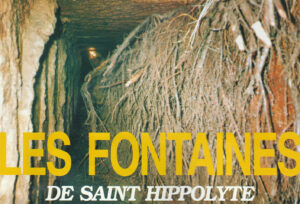

Fontaines cigaloises (13) / les passages en siphon

Fontaines cigaloises (12) / la Source

Fontaines cigaloises (11) / l’Hôpital St-Louis