À l’aube des temps, il n’y avait à St-Hippolyte que la garrigue...

À l’aube des temps, il n’y avait ici que la garrigue. Pas de routes, à peine quelques sentiers tracés par les sangliers.

Les cours d’eau, souvent secs, servaient probablement de pistes naturelles. Puis, au fur et à mesure que la région se peuplait, ces tracés devinrent souvent chemins, puis routes. Ce fil paisible fut brutalement perturbé par l’irruption des Romains, débarqués en Gaule avec leurs moyens et leurs ambitions.

Quand l’Empire s’effondra, la population locale dut réduire la voilure : moins de moyens, moins de savoirs, moins de tout. Les grandes villas romaines tombèrent en ruine, et le paysage reprit des allures de forêt envahissante. C’est peut-être dans cet esprit qu’un érudit montpelliérain rédigea ce texte mystérieux :

« On peut aller au Mont Liron par la route qui part de Saint-Hippolyte et passe par Lasalle. Saint-Hippolyte-du-Fort est une ville ancienne, constituée par deux villages distincts, dans deux quartiers différents, celui de l’Église et celui de Planque. Ce nom était dû au pont en bois qui traversait le Vidourle.

Entre les deux hameaux se trouvait une forêt de chênes blancs. Les arbres furent utilisés pour soutenir la toiture des maisons, qui remplaçaient peu à peu la forêt. On voit encore de ces troncs mal équarris dans certains immeubles.

La ville était entourée de remparts dont on voit quelques vestiges. La tour Nord, appelée “Tour Planque”, ne manque pas d’un certain cachet ; elle domine la vallée du Vidourle. Plus tard, au moment des guerres religieuses, l’intendant Basville fit construire un fort à Saint-Hippolyte ; la ville prit alors le nom de Saint-Hippolyte-du-Fort.

Des constructions militaires analogues furent édifiées à Alès et à Nîmes, pour assurer la sécurité des habitants et la protection des troupes. Ce fort joua souvent le rôle de prison pour les religionnaires. »

La villa Mirial – dont les vestiges se trouvent mêlés à l’actuel centre socio-culturel, rue Fondeville – devait se situer au cœur de cette forêt. C’est autour de ce noyau qu’un village commença à se former, grignotant peu à peu les bois et la pierre. On y bâtit maisons, ruelles, et ce qu’on appela le Pavillon du Gouverneur, avec ses bassins et ses fontaines monumentales que je soupçonne d’origine ancienne, tout comme l’Agal. Ce canal, reliant le Vidourle au ruisseau du Nec-Bouc, au fond du pré de Mandiargues, jouait déjà son rôle vital : alimenter des tines (récipients, en latin) habilement disposées dans le paysage, avant de disparaître sous les remblais et les reconstructions.

Le village suivait une courbe, de l’entrée de la rue Fondeville jusqu’au Cap-de-Ville, prolongeant la route depuis Cros. On raconte qu’un simple pont de bastaings, mis bout à bout, reliait jadis les deux rives du Vidourle, au niveau du Mas de la Planquette, devenu château de Planque. Quant à la mystérieuse « Tour Planque » elle demeure une énigme : était-ce la tour encore visible dans une cave derrière la fontaine de Cap-de-Ville, vestige d’une porte aujourd’hui murée ? Ou bien une autre tour, du côté de la route de Lasalle ? Certaines cartes anciennes laissent planer le doute.

La route gallo-romaine reliant Nîmes aux Ruthènes (autour de Rodez) passait par Mandiargues et Croix-Haute, sans doute des implantations romaines, voire plus anciennes. De là partait un chemin vers la villa Mirial, prolongé vers d’autres villae au-delà du Pie de Mar. Comme le rappelle la borne « Nismes-Monpelier » (1693), encore visible aux Batailles, cette trame antique se complétait d’une route menant à l’oppidum de Ceyrac, où l’on rattrapait l’axe nord-sud historique passant par Pompignan et Conqueyrac, là où le Vidourle se traverse encore par un simple pont submersible.

L’emplacement du futur Saint-Hippolyte se trouvait donc en marge des grands axes. Ce n’est qu’à l’époque de Louis XIV que le chemin menant directement à Pompignan prit une importance stratégique, reliant efficacement le bourg au siège de l’intendant Lamoignon de Basville.

Difficile de dire si le village s’est constitué avant ou après le castellas du Puech. Le Pied de Mars, invention attribuable au marquis de Commeiras, n’était sans doute qu’un poste de guet pouvant faire office de refuge, comme tant d’autres hauteurs fortifiées des Cévennes. De là-haut, on serait descendu au XIIᵉ siècle, une fois la paix revenue dans les vallées, un peu comme dans un récit d’après-apocalypse : les survivants reprenant pied dans les plaines, investis de la mission de repeupler le secteur.

Grâce aux principes mis en œuvre avec l’Agal et la concession Bousquet, des moulins hydrauliques apparurent certainement très tôt, à commencer par celui qui favorisait le passage d’un gué entre la rue Basse et le faubourg du Vidourle – le moulin Mirial, aujourd’hui disparu (Mirial, comme la villa romaine…). Dès l’origine, Saint-Hippolyte fut ainsi lié à un savoir technique venu du Moyen-Orient en passant par Rome.

La Grand’rue, artère courbe, structura le bourg, reliée par des rues perpendiculaires aux différentes portes : celle du Peirou vers Ganges, celle de l’Abreuvoir vers Lasalle, sans oublier le grand axe de « La Plaine », devenu Cours Gambetta, et la rue des Treilles qui lui est parallèle.

Les fontaines se multiplièrent : nécessité absolue pour les artisans travaillant chez eux. Ici, l’eau n’était pas un luxe, mais une condition de survie – non seulement pour boire, mais surtout pour exercer son métier. Du fait des fontaines publiques, chacun avait accès à de l’eau potable.

Sous Louis XIV, la ville fut placée sous la coupe de l’armée du roi. Afin de contraindre les « fanatiques » cigalois – appellation forgée à Versailles pour désigner les Protestants – on construisit un rempart autour du bourg ainsi qu’un fort que l’on attribue parfois, à tort, à Vauban.

En parallèle, l’urbanisme prit des allures de grandeur : on planta des allées le long de La Plaine (devenue Cours Gambetta), on érigea des fontaines monumentales. On alla même jusqu’à transformer l’ancien cimetière en une vaste place d’armes, aujourd’hui appelée Le Plan, dont l’échelle démesurée ne s’explique que par cet héritage particulier.

Certains projets, trop ambitieux, restèrent des rêves – il aurait fallu plus d’eau que n’en donnait le Mas d’Icar pour les alimenter.

Mais derrière les embellissements, la vie quotidienne demeurait rude. Plus tard, la sériciculture enfermait les filles dans des ateliers étouffants, dix-huit heures par jour l’été ; l’industrie de la chaussure restait quant à elle artisanale, chaque cordonnier travaillant chez lui avant que Jallatte n’industrialise la filière. Le « petit peuple » vécut ainsi longtemps dans une pauvreté industrieuse.

Hélas, Saint-Hippolyte fut souvent à court d’argent. Espérant y trouver un avantage financier, la municipalité se porta candidate, peu avant 1886, pour accueillir l’école préparatoire militaire. Mais l’investissement fut si lourd que la ville s’en sortit encore plus ruinée à la fermeture de l’école, en 1934.

Tout cela ne fait que confirmer une évidence : la véritable durabilité n’est pas à chercher dans la grande distribution, mais bien dans les logiques médiévales, où circuits courts, autonomie et solidarité primaient. Moyen Âge et écologie ne sont pas des mots honteux, à condition de ne pas se tromper sur leur sens.

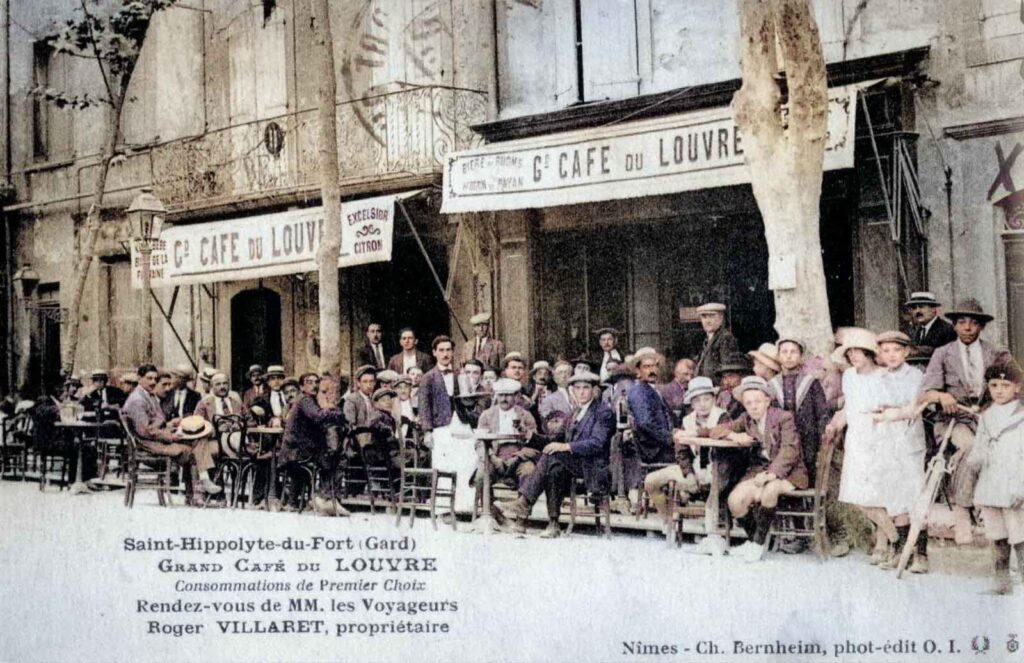

Une chose est certaine : ce n’est pas parce qu’on voit des Cigalois en nombre attablés aux terrasses de café, toutes bondées comme celle du Grand Louvre, sur les cartes postales anciennes, que ce monde était parfait. Pour le comprendre, il suffit de regarder leurs visages : on y lit souvent la fatigue, la gravité et une certaine tristesse.

C’est en poursuivant ces recherches – de l’oppidum de Ceyrac à l’axe nord-sud antique passant par Conqueyrac, de l’histoire de l’Agal à la concession Bousquet, en passant par le bassin gallo-romain de l’Huis comparable à celui découvert sur le plateau de Saclay – que j’ai fini par comprendre à quel point tout cela formait un ensemble cohérent, un enchaînement logique de faits, d’infrastructures et de choix humains.

Jeroen van der Goot 17 septembre 2025

Nota : sans trop m’y attendre, mes recherches m’ont offert un aperçu de la manière dont notre coin de terre a pu évoluer au fil du temps. Faute de repères solides et de littérature abondante, je n’ai souvent pu me fier qu’à mon intuition. Alors, ne soyez pas trop sévères…

Ce texte est une version remaniée de mon article (ré)intitulé « Making of & bonus » afin de convenir à un public plus large.

Le temps de pose pour capter une image au début de la photographie était très long. C’est pour ça qu’à une certaine époque, on attachait les gens ! Les bras étaient tenus, le cou était tenu, le dos était tenu et ils ne bougeaient pas. Parce que quand il fallait de cinq minutes à un quart d’heure de pose, il ne fallait pas que les personnes bougent … Cette immobilité forcée explique surement l’expression figée des visages plus que la tristesse ou la fatigue sur l’illustration de cet article.